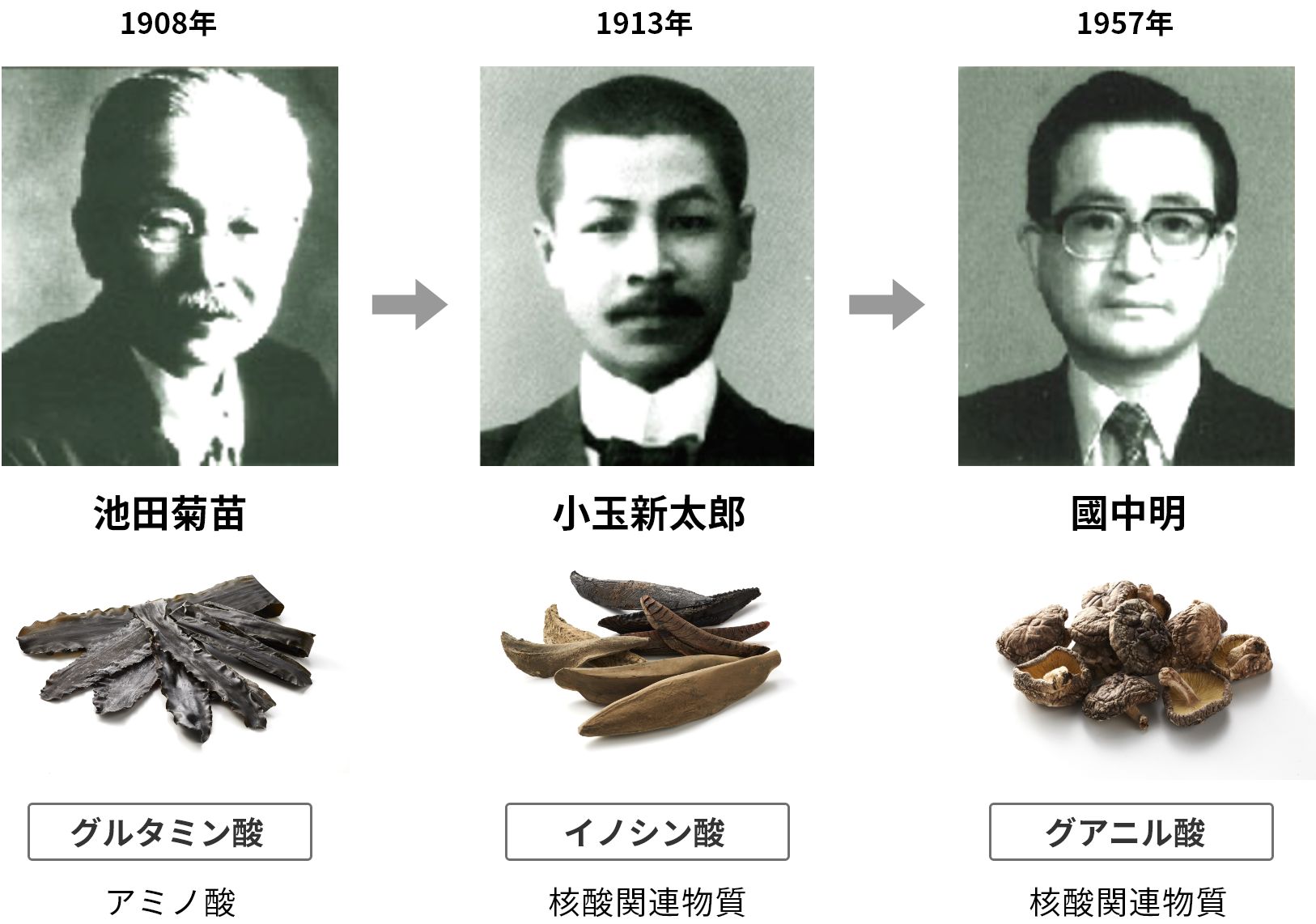

池田はカツオブシのうま味成分にも興味を持っていました。当時池田研究室の研究生であった小玉新太郎に、カツオブシのうま味成分の解明というテーマを与えました。1913年(大正2年)、小玉はこのうま味成分がイノシン酸の塩であることを明らかにしました(図3)。グルタミン酸がアミノ酸であるのに対して、イノシン酸は核酸系の物質です。

ついで、1957年(昭和32年)にヤマサの国中明は、グアニル酸の塩がうま味を呈することを発見しました。後に中島寛郎によって、グアニル酸塩はシイタケのうま味成分であることが明らかにされました。

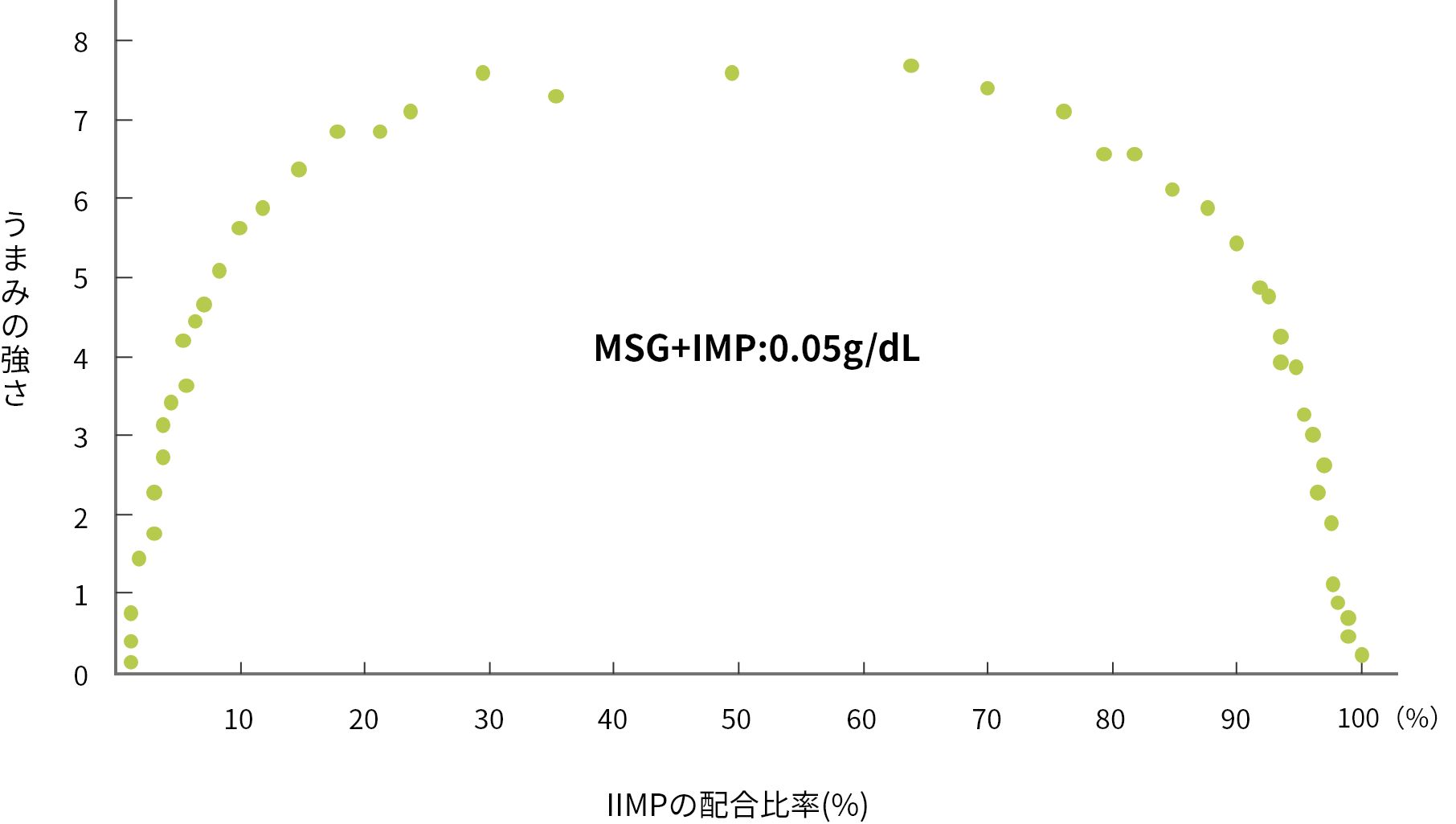

国中はグルタミン酸塩とイノシン酸塩またはグアニル酸塩の間に、大きな相乗作用があることを発見しました。

図4は、後に山口静子が調べたグルタミン酸ナトリウム(MSG)とイノシン酸ナトリウム(IMP)の間の相乗作用を示しています1)。横軸のゼロはMSG単独ですが、これにIMPを添加すると、うま味は飛躍的に増大します。さらにIMPの割合を増やすと相乗作用は減少します。図に示すように、MSGとIMPの間の相乗作用はきわめて大きいのです。両者を混ぜると7-8倍うま味が強くなるのです。したがって、うま味は相乗作用なしには語れません。MSGとグアニル酸塩の間でも同じような相乗作用が見られます。

図4 うま味の相乗作用1)

【文献】

1)Yamaguchi S. The synergistic effect of monosodium glutamate and disodium 5’-inosinate. J. Food Sci. 32, 473-478 (1967)

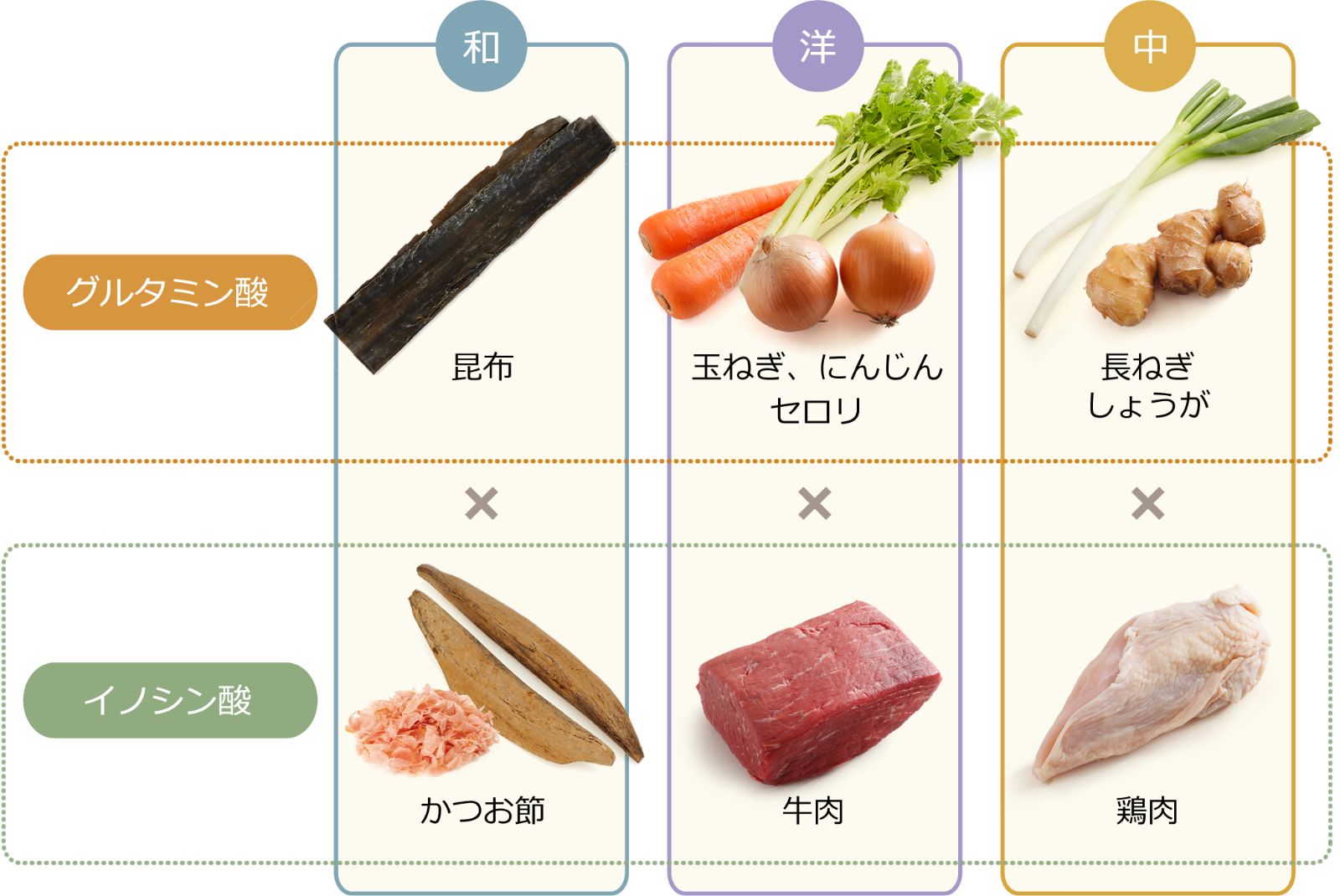

日本をはじめ諸外国の料理では、経験的に相乗作用が利用されています(図5)。日本では、“だし”をとるときに、グルタミン酸塩を含んでいるコンブとイノシン酸塩を含んでいるカツオブシまたは煮干しを使用します。西洋では、トマト、タマネギ、ニンジンなど(グルタミン酸塩を含む)と肉(イノシン酸塩を含む)を煮込んだ料理を作ります。中国では、長ネギや生姜などと肉を合わせた料理が作られます。このように諸外国では、相乗作用を長い間経験的に利用してきました。

シイタケの場合も、生のものより干したものの方がグアニル酸含量が多いのです。後に述べるように、グアニル酸はリボ核酸が分解されて作られます。この分解酵素の活性は、60-70度で最大になります。一方、グアニル酸の分解酵素は45-50度で最大になります。干しシイタケを戻すときは、室温ではグアニル酸が分解してしまいますので、冷蔵庫で戻すのがいいのです。“だし”をとるときは、だらだらと温度を上げるのではなく、一気に60-70度に上げれば、グアニル酸が増えます。